-فتح باب التسجيلفي المبادرة الثلاثاء المقبل عبر موقع الوزارة -فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة 500 طالب وبأقل تكلفة مقعد -فترة مسائية مجانية...

رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

اختتم مؤتمر العرب والكرد أعماله بالدوحة بعد مناقشات أكاديمية تطرقت إلى آفاق العلاقات بين الجانبين. وقدم الباحثون المشاركون في جلسات اليوم الأخير من المؤتمر الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة على مدى ثلاثة أيام، تقييماً للعلاقة السياسية بين الأقاليم الكردية والسلطة المركزية في كل من العراق وسوريا بين الفيدرالية واللامركزية، كما تناولت إحدى الجلسات صورة الآخر في العلاقات العربية الكردية، فيما حاولت الأوراق المقدمة في الجلسة الأخيرة استشراف مستقبل العلاقات بين العرب والكرد في العراق. وخصصت الجلسة الأخيرة من أعمال المؤتمر لاستشراف المستقبل السياسي لإقليم كردستان العراق. وأكد الدكتور حيدر سعيد الباحث في المركز العربي وأحد منسقي المؤتمر، أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تأتي من منهجه الأكاديمي، حيث تعقد العديد من الندوات وورش العمل ذات الطابع السياسي والتي تناقش هذا الموضوع "بينما حرصنا في المركز العربي في هذا المؤتمر على احتضان باحثين وأكاديميين وأساتذة جامعات عرب وكرد من العراق وسوريا، لمناقشة العلاقات العربية الكردية بعيداً عن أي أجندات سياسية، مسلحين بأبحاث أكاديمية معمقة ومحكّمة تهدف إلى مناقشة موضوع شائك بعلانية، ودون الانزلاق إلى المواقف الاستقطابية والتفكير في صيغ وأسس لعلاقات تستفيد منها شعوب المنطقة العربية".

389

| 02 مايو 2017

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "العرب والكرد: المصالح والمخاوف والمشتركات" الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة على مدى ثلاثة أيام. وطرحت الأوراق المقدمة في اليوم الأول من المؤتمر وجهات نظر متعددة ومختلفة، حملها باحثون متخصصون ومؤرخون عرب من مختلف الدول العربية وكرد من العراق وسورية. وتركزت الأوراق المقدمة في جلسات المؤتمر ضمن محورين رئيسيين، أولهما في محاولة تبيان نشأة المسألة الكردية تاريخيا في نطاق الدول العربية الناشئة بعد الدولة العثمانية وبعد الانتداب الأجنبي، ثم التركيز في ثانيهما على التطور التاريخي للقضية الكردية في العراق. وتخصص لتطور المسألة الكردية في سورية جلسة خاصة أيضا ضمن برنامج أعمال المؤتمر. الباحث والمؤرخ سيّار الجميل سلط الضوء على التعايش الاجتماعي بين العرب والكرد في ولاية الموصل. وقد كانت هذه الولاية تضمّ كلّ كرد العراق إلى جانب الأطياف الاجتماعية الأخرى. وأشار إلى أن هذا التعايش التاريخي بين الطرفين يمتد أنثروبولوجيًّا إلى أزمنة قديمة، بل إنّه يرجع إلى مشروع إدريس البدليسي في تثبيت أركان الإدارة الأهلية في بلاد الجزيرة وولاية الموصل، على عهد سليم الأول في الفترة 1512 — 1520. وقد شارك الأكراد في الحياة العراقية، وخصوصًا في المشتركات السياسية على مستوى الأحزاب أو التمثيل النيابي. من جهته، قال الباحث عبد الوهاب القصاب إنه من الثابت تاريخيا أنّ المنطقة الكردية في العراق (المحافظات الكردية الثلاث، مضافًا إليها قطاعات من محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك) كانت على الدوام مناطق تدين بتابعيتها وولائها إلى السلطة القائمة في بغداد. من أجل ذلك، فإنّ سكان هذه المناطق كانوا عراقيين على الدوام، مهما كانت التسمية التي تُطلق على هذه الرقعة الجغرافية. وقد اختلفت أوضاع كرد العراق تحت النظام الملكي عن أوضاع الكرد في دول الجوار الأخرى. بدوره، أوضح الباحث جمال باروت أن نشوء المسألة الكردية في الجزيرة السورية ارتبط بطبيعة نشوء الاجتماع الحضري فيها، مشيرا إلى أن المشكلة الكردية نشأت في تركيا من قمع التمردات والثورات القبلية الكردية، وأدت لهجرةٌ كردية واسعة إلى الجزيرة. ومن زاوية نظر مختلفة، قال الباحث هوكر طاهر توفيق إن بلاد الكرد (كردستان) قد قُسِّمت بعد الحرب العالمية الأولى بين أربع دول، اثنتان منها عربية. فإضافةً إلى تركيا وإيران، تقاسمت كلّ من الدولتين العربيتين العراق وسورية أجزاءً من كردستان. وبعد هذا التقسيم الذي تكاملت أركانه في سنة 1926، دخلت العلاقات الكردية — العربية منعطفًا خطِرًا وصل إلى حدّ إنكار الهوية الكردية في سورية، وإلى القيام بحملات إبادة جماعية ضد الكرد في العراق. وأضاف أن العلاقات الكردية — العربية كانت قبل خضوع الكرد للعرب علاقات طبيعيةً.

286

| 29 أبريل 2017

يقدم السيد آلان غريش، مدير موقع مشرق21 ورئيس التحرير السابق لمجلة لوموند ديبلوماتيك، محاضرةً بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم الأربعاء القادم في الساعة الثانية عشرة والنصف، بالمجمع الثقافي لمعهد الدوحة للدراسات العليا. ويتناول فيها النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية وآثارها، ولا سيما في أفق الانتخابات التشريعية أيضًا في حزيران/ يونيو القادم، في النظام الفرنسي، والذي يعدّ إلى جانب ألمانيا الركيزتين الرئيستين للاتحاد الأوروبي الذي هو بصدد الترنّح بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الثقة العميقة في الأحزاب التقليدية، والتأثير القوي لـ "داعش" ومخاطر الإرهاب، والصعود الملموس ليمينٍ متطرفٍ معادٍ للمهاجرين وموسوم بالكراهية والخوف من الإسلام. وستتناول المحاضرة الأاحداث التي جرت يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل 2017 في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية؛ وهي تعدّ الانتخابات الفرنسية الأكثر أهميةً لأنّ الرئيس هو من يحدّد التوجهات السياسية الرئيسة في البلاد. وقد شهدت هذه الدورة مفاجأةً كبرى وزلزالًا في المشهد الفرنسي والأوروبي، تمثل بإزاحة الحزبين الرئيسين اللذين يتداولان السلطة في فرنسا منذ أكثر من نصف قرن؛ أي منذ إرساء الجمهورية الخامسة في عام 1958 على يدي الجنرال شارل ديغول، وهما: حزبا اليسار (الحزب الاشتراكي) واليمين (حزب الجمهوريين(. وإن كان إيمانويل ماكرون، أول المتأهلين إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 23.9 في المئة، قد خطا فور إعلان النتائج خطوةً كبيرةً نحو الفوز برئاسة فرنسا في الجولة الثانية المقرّرة في 7 أيار/ مايو المقبل - وذلك بفعل التأييد الواسع الذي حظي به من المنهزمين في الجولة الأولى وإجماعهم على بناء سدّ في وجه وصول "الجبهة الوطنية" العنصرية للرئاسة. ووسط دعمٍ محلي كبير - فهذا لا يمنع من أنّ زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبين، والتي ستكون منافسته في الجولة الثانية بعد أن حصلت على المرتبة الثانية بنسبة 21.4 في المئة، قد حققت نصرًا أكيدًا يعزّز مكانة اليمين المتطرّف في فرنسا في السنوات القادمة، على غرار باقي البلدان الأوروبية، حيث يشهد هذا التيار القومي والمعادي للأجانب دفعًا قويًا.

597

| 25 أبريل 2017

تنطلق السبت المقبل، أعمال مؤتمر "العرب والكرد: المصالح والمخاوف والمشتركات"، وينعقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، يومي السبت والأحد "29-30 أبريل 2017" بالمجمع الثقافي في معهد الدوحة للدراسات العليا، ويوم الإثنين "1 مايو 2017" في فندق الريتز كارلتون الدوحة – قاعة لوسيل. يأتي المؤتمر، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في إطار سلسلة مؤتمرات العرب والعالم التي تلتئم سنويًا، وتتناول عادةً علاقات العرب مع جيرانهم في الإقليم وكذلك مع القوى الدولية الفاعلة على الساحة الدولية. ولأول مرة، سوف يدرس هذا المؤتمر مسألة "الآخر" ضمن الدولة العربيّة الحديثة؛ في محاولةٍ لتقديم فهمٍ أكثر عمقًا للمسائل الإشكاليّة في العلاقات العربية - الكردية في ضوء التطورات السياسية المتسارعة التي تعيشها دول المشرق العربي. تأتي أهمية هذا المؤتمر من كونه أوسع تظاهرة أكاديمية في موضوع العلاقات العربية – الكردية، يجتمع فيها باحثون وأكاديميون مختصون عربًا وكردًا لمناقشة قضايا إشكاليّة راهنة تفرض نفسها بقوة على الأجندات البحثية العربية والكرديّة معًا، وتتنوع مواضيعها بتنوع التخصصات العلميّة والأكاديمية.

305

| 24 أبريل 2017

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد العشرون (ربيع 2017) من الدورية العلمية المحكّمة "تبيُّن" التي تُعنى بالدراسات الفكرية والثقافية. تضمّن هذا العدد الدراسات التالية: "المعطّلات الثقافية: محاولة في بناء المفهوم" (محسن التومي)، و"تمثلات الهوية النسوية في رواية 'دنيا' لعلوية صبح" (محمد بوعزة)، و"الطابع ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية: قراءة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال" (أبو بكر عبد الرازق محمد)، و"النظرية والترجمة: ميخائيل باختين والنقد الأدبي العربي المعاصر" (إدريس الخضراوي)، و"نقد الاستبداد المتطابق: الكواكبي وعبد الرازق نموذجًا" (هشام الهداجي)، و"الخطاب المعرفي – الاجتماعي: بناء الخطاب، الإنتاج الاجتماعي للمعنى (عبد المجيد نوسي). تضمّن العدد، أيضًا، مراجعتين لكتابين مهمّين هما: "كيف يكون المرء محافظًا؟" لروجر سكروتن، وقد قام بمراجعته منير الكشو، و"المشاكلة والاختلاف: قراءة في النظرية النقدية العربية، وبحث في الشبيه المختلف"لعبد الله الغذامي، تولّى مراجعته رشيد الخديري.

325

| 12 أبريل 2017

في ختام المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على امتداد ثلاثة أيامجرى أمس الأثنين توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2016/ 2017، وهي الدورة السادسة لجائزة الأبحاث غير المنشورة، والدورة الرابعة لجائزة النشر في الدوريات. وقد فاز بالجائزة العربية ستة باحثين في فئة البحوث غير المنشورة ضمن موضوعَي التنافس. وأحرز باحثان جوائز الأبحاث المنشورة في الدوريات باللغة العربية. في حين حجبت لجنة الجائزة جوائز الأبحاث المنشورة في الدوريات باللغة الأجنبية. والجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية جائزةٌ تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011؛ من أجل تشجيع الباحثين العرب على البحث العلمي الخلّاق، في قضايا وإشكالياتٍ تتناول قضايا المجتمعات العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد دأب المركز في فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كلّ سنةٍ، هما موضوعَا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الآن نفسِه. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية 160 ألف دولار. وتُخصص لكل واحد من موضوعَي التنافس في البحوث الجديدة ثلاث جوائز تبلغ قيمها 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز قيمها: 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغةٍ غيرِ اللغة العربية على جوائز مماثلة. وأعلن الدكتور وجيه كوثراني رئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2016/ 2017 أسماء الفائزين، وذكّر في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجائزة بسياق إطلاق المركز العربي لهذه الجائزة ورهاناتها، فضلًا عن أنّها أضحت في وقتٍ وجيز أحد أهمّ النُظم التحفيزية لدعم البحث العلمي وتشجيعه في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأوضح الدكتور كوثراني أنّ اللجنة فتحت باب الترشح للجائزة في نيسان/ أبريل 2016، وأنّها استقبلت في نهاية مدّة تقديم الترشيحات، منتصف أيار/ مايو، 120 مقترحًا في فئة الأبحاث غير المنشورة؛ أي بنسبة 60 مقترحًا في كلّ موضوعٍ من موضوعَي الجائزة. وبعد إخضاع هذه المقترحات للتحكيم، جرى قبول 30 مقترحًا بحثيًا، منها 17 مقترحًا في موضوع "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، و13 مقترحًا في موضوع "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل". وقد توزع المتنافسون جغرافيًا كما يلي: 10 مرشحين من المغرب، 6 مرشحين من الجزائر، 5 مرشحين من تونس، 4 مرشحين من مصر، ومرشح واحد بالنسبة إلى كلٍّ من فلسطين، وموريتانيا، وسورية، والعراق، واليمن. وفي نهاية موعد إرسال الأبحاث، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2016، استلمت اللجنة 13 بحثًا في موضوع الأخلاق، وثمانية أبحاث في موضوع الهجرة؛ وخضعت الأبحاث لعملية تحكيم قامت بها لجنة قُراء (محكمين) مختصين اختصاصاً دقيقاً في كل من الموضوعين، واستغرقت مدة التحكيم نحو ثلاثة أشهر. وأوضح رئيس لجنة الجائزة أنّ اللجنة تسلّمت في فئة الأبحاث المنشورة في الدوريات المحكمة 34 بحثًا عند انتهاء مدّة الترشيح التي وصلت إلى منتصف آب/ أغسطس 2016. وكانت هذه الأبحاث مُكوّنةً من ثلاثة أبحاث باللغة الفرنسية، وبحثَين باللغة الإنكليزية، وتسعة وعشرين بحثًا باللغة العربية. قُبِل منها باللغة العربية عشرة أبحاث فقط، وجرى استبعاد البقية؛ إما لعدم صلتها بمواضيع جائزة الأبحاث غير المنشورة، أو لعدم توافقها ونواظم المشاركة في جائزة النشر في الدوريات. وانتهت لجنة الجائزة، بحسب التقرير الذي تلاه الدكتور وجيه كوثراني في فئة الأبحاث غير المنشورة إلى حجب الجائزة الأولى في موضوع "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، وقررت منح الجائزة الثانية في هذا الموضوع لكلٍّ من حمادي ذويب عن بحثه بعنوان "إشكالية منزلة الأخلاق في المدونة الأصولية الفقهية"، وعبد القادر ملوك عن بحثه "القيم الأخلاقية في ميزان العصر: في البحث عن نظرية أخلاقية تحقق شرطَي الأخلاقية والإنسانية، طه عبد الرحمان في مواجهة موضوعية هيلاري بتنام وكونية يورغن هابرماس". ومُنحت الجائزة الثالثة، لمولاي أحمد جعفر عن بحثه "أخلاق التعقُّل في فلسفة الفارابي وراهنيتها في الفكر الفلسفي العربي المعاصر". o وفي موضوع الشباب العربي: الهجرة والمستقبل، منحت اللجنة عائشة التائب الجائزة الأولى عن بحثها "الفتاة العربية والهجرة إلى الجنات الموعودة: محاولة في الفهم". ومنحت الجائزة الثانية لزهير سوكاح عن بحثه "صورة الشباب العربي اللاجئ في الصحافة الألمانية: نموذج مجلة دير شبيغل". وذهبت الجائزة الثالثة إلى إبراهيم محمد علي عن بحثه "أنماط التنمية الاقتصادية والهجرة في البلدان العربية: دراسة قياسية". وقررت اللجنة حجب الجائزة الأولى عن فئة النشر في الدوريات باللغة العربية، ومنح الجائزة الثانية لعزام أمين عن بحث "التكيف الاجتماعي والهوية الإثنية لدى الشباب من أصول عربية مغاربية في فرنسا: حين يكون العنف إستراتيجيَا هوياتية"، وهو بحثٌ منشور في مجلة "عُمران". وذهبت الجائزة الثالثة، إلى بن أحمد حوكا عن بحثه "الرأسمال الاجتماعي ورابطة العيش المشترك: دراسة في الركائز الأخلاقية والثقافية للاجتماع السياسي بالمغرب"، وهو بحثٌ منشور في المجلة العربية لعلم الاجتماع "إضافات". وقام بتوزيع الجوائز كل من الدكتور عزمي بشارة المدير العامّ للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور طاهر كنعان رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر. تعديلات بشأن الجائزة في دوراتها المقبلة وفي كلمته خلال حفل توزيع الجوائز أشار الدكتور عزمي بشارة إنّ المركز العربي قد حقق، بعد ستّ دورات من تنظيم الجائزة والمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العديد من النتائج التي كان يسعى لتحقيقها؛ من بينها - على وجه الخصوص - جعْل المؤتمر منصةً لتعزيز البحث في العلوم الاجتماعية عربيًا، وتمكين الباحثين العرب المشتغلين بهذه الحقول من الالتقاء وتبادل التجارب وإنشاء المشاريع البحثية المشتركة، إضافةً إلى أنّه ساهم في الدفع نحو وضع أجندات بحث اجتماعية وإنسانية عربية بحتة قريبة من قضايا المجتمعات العربية واشكالياتها. كما أنّ الجائزة العربية ساهمت في تحفيز الباحثين العرب، وتشجيعهم على إنتاج بحوث متميزة تتوافر فيها أعلى المعايير العلمية للاقتراب من الشروط والمستويات التي تفرضها لجنة الجائزة. وأضاف الدكتور عزمي بشارة أنّ المركز العربي قرّر، بناءً على تقييمٍ لِمَا تحقّق ولسير التحضير للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية ومجريات عمل لجنة الجائزة في الدورات الستّ السابقة، أن تكون الدورات المقبلة كلَّ عامين بالنسبة إلى كلٍّ من المؤتمر والجائزة؛ على أن يجري الإعلان عن الدعوة إلى كتابة أوراق بحثية للمؤتمر والجائزة على نحوٍ موحّد؛ إذ يصبح كلّ بحث مُقدَّم إلى المؤتمر مترشحًا للجائزة تلقائيًا. كما قُرِّر، كذلك، أن يكون للمؤتمر والجائزة موضوع واحد، بدلًا من أن يكون له مساران كما اعتُمد سابقًا. وأعلن الدكتور عزمي بشارة أنّ موضوع الدورة المقبلة للمؤتمر ولجائزة العلوم الاجتماعية والإنسانية المقبل في عام 2019 سيكون "مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، وسينشر المركز ورقة خلفية تبين نواظم المشاركة في المؤتمر والجائزة في موقعه الالكتروني حول هذا الموضوع.

1079

| 21 مارس 2017

بدأت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ويستمر ثلاثة أيام. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 60 باحثًا ينتمون إلى مؤسسات علمية وبحثية متعدّدة موضوعين رئيسين الأول بعنوان "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية". والثاني "الشباب العربي.. الهجرة والمستقبل". وقد استهل المؤتمر بمحاضرتين الأولى بعنوان "مركب أخلاقي حديث للاجتماع العربي"، قدمها المفكر العربي الدكتور فهمي جدعان، والثانية حول "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية وبعض قضاياه في عصر العولمة"، قدمها الدكتور جورج زيناتي أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة والدراسات العليا في الجامعة اللبنانية. ويطرح المؤتمر في المحاضرات العامة غدا موضوع هجرة الشباب العربي يتحدث فيها كل من الدكتور أيمن زهري الباحث المتخصص في الدراسات السكانية ودراسات الهجرة، والدكتور محمد الخشاني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط. ويناقش المؤتمر محور "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، في عشر جلسات تطرح خلالها مقاربات متعدّدة الأفكار والاتجاهات؛ حول حضور سؤال الأخلاق في الفكر الإسلامي، والأخلاق والقيم السائدة، فضلا عن دراسة التأثيرات القيمية الوافدة من الحضارة الغربية الحديثة .. فيما تناقش عشر جلسات أخرى موازية إشكالية هجرة الشباب العربي والمستقبل من خلال أطروحات تستدعي بالضرورة الأوضاع العربية المضطربة، وتراجع معدلات النمو والتشغيل، وتدنّي فرص المشاركة الاجتماعية والسياسية، إلى جانب واقع التشريعات الأوروبية في هذا المجال. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في يومه الأخير إعلان نتائج الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. يشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر ناقشت عدة موضوعات وإشكاليات تتصل بالواقع العربي وقضاياه ومنها قضايا الحرية والتنمية والهوية والعدالة والبحث العلمي ودور الجامعات وغيرها بمشاركة نحو 400 باحث عربي من الجامعات العربية والغربية ومؤسّسات البحث العلمي العربي.

446

| 18 مارس 2017

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية، في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه 62 باحثًا ينتمون إلى مؤسسات علمية وبحثية متعدّدة، موضوعين رئيسين الأول بعنوان "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، والثاني "الشباب العربي.. الهجرة والمستقبل". وذكر بيان صحفي للمركز أن المؤتمر سيطرح في موضوعه الأول مقاربات متعدّدة الأفكار والاتجاهات؛ حول الأخلاق والقيم السائدة، فضلا عن دراسة التأثيرات القيمية الوافدة من الحضارة الغربية الحديثة. وأشار إلى أن المشاركين سيناقشون في المحور الثاني للمؤتمر إشكالية هجرة الشباب العربي في ظلّ الأوضاع الداخلية المضطربة، وتراجع معدلات النمو والتشغيل، وتدنّي فرص المشاركة الاجتماعية والسياسية. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان نتائج الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. يشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر ناقشت عدة موضوعات وقضايا تتعلق بالحرية والتنمية والهوية والعدالة والبحث العلمي وغيرها.

292

| 15 مارس 2017

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية، في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه 62 باحثًا ينتمون إلى مؤسسات علمية وبحثية متعدّدة، موضوعين رئيسين الأول بعنوان "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، والثاني "الشباب العربي.. الهجرة والمستقبل". وذكر بيان صحفي للمركز أن المؤتمر سيطرح في موضوعه الأول مقاربات متعدّدة الأفكار والاتجاهات؛ حول الأخلاق والقيم السائدة، فضلا عن دراسة التأثيرات القيمية الوافدة من الحضارة الغربية الحديثة. وأشار إلى أن المشاركين سيناقشون في المحور الثاني للمؤتمر إشكالية هجرة الشباب العربي في ظلّ الأوضاع الداخلية المضطربة، وتراجع معدلات النمو والتشغيل، وتدنّي فرص المشاركة الاجتماعية والسياسية. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان نتائج الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، يشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر ناقشت عدة موضوعات وقضايا تتعلق بالحرية والتنمية والهوية والعدالة والبحث العلمي وغيرها.

273

| 14 مارس 2017

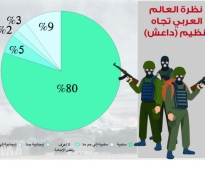

ربع المواطنين العرب يرغبون في الهجرة.. المواطن العربي فقد الثقة بالمجالس التشريعية و59 % يثقون في الجيوش انقسام الرأي العام العربي إزاء اشتغال الأحزاب الإسلامية بالسياسة الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين عائق أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية الشارع العربي لا يثق في السياسات الأمريكية والروسية والإيرانية تجاه العالم العربي المصري: 840 باحثا أجروا الاستطلاع في 12 دولة وننتظر موافقات بقية الدول أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائج استطلاع مؤشر الرأي العام العربي لعام 2016، وتم الاعلان عن نتائج المؤشر في مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي بمقر معهد الدوحة اليوم، حيث شمل الاستطلاع عينة من 18 ألفاً و311 شخصاً من 12 بلداً عربياً ونُفِّذ بين شهري سبتمبر وديسمبر 2016. والمؤشّر العربيُّ هو استطلاع سنوي ينفّذه المركز العربيّ في عدد من البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة "داعش"، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية. 840 باحثا وأوضح المصري أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أو عدد البلدان التي يغطيها أو محاوره، مشيرا إلى مشاركة 840 باحثًا بتنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 45 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون خلاله أكثر من 760 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي (12 دولة) مضيفا ان المركز ينتظر موافقة بقية الدول لاجراء الاستطلاع بين مواطنيها، كما أن الحروب والاضطرابات حالت دون إجرائها في عدة بلدان. استطلاع المركز العربي للأبحاث رفض داعش وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ شبه اجماع عربي وبنسبة 89 %، على رفض تنظيم الدولة "داعش"، مقابل (2 %) أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا و(3 %) لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين. ويعكس الاستطلاع أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ استخدام الدين هو عنصر قوة "داعش" بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوته بين مؤيديه. واثقون في الجيش وأظهر الاستطلاع ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم، حيث لديهم ثقة مرتفعة في الأجهزة التنفيذية "عسكرية وشبه عسكرية" خاصة مؤسسة الجيش (59) لكن الثقة بسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعة أقل من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل نسبة ثقة حيث لا يثق فيها المواطن العربي. وكشف المؤشر عن أن الأولويات لدى المواطن العربي تتركز على الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي، وأداء الحكومات والتحول الديموقراطي وكشف الاستطلاع أن أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة (53 %) غير منتسبة إلى أحزابٍ سياسيّة، ولا يوجد حزبٌ سياسيّ يمثّلها. وعبّر 52 % من المستجوبين عن مخاوفهم من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل 42 % قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. استقطاب، وأفاد 59 % من المستجوبين بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية، مقابل 33 % أفادوا بأنه ليس لديهم مخاوف منها. ويُوضح المؤشر أن "المخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحد، يعبِّر عن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي، أدت إلى رأيٍ عام متحفظ تجاه كلا الطرفين، وإلى تخوف منهما". وأكد الاستطلاع ان حالة الاستقطاب وعدم التوافق بين القوى الاسلامية والعلمانية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوقا للتحول الديمقراطي، كما أنه يفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه إلى السلطوية. فساد وعكس الاستطلاع تململا عربيا من ضعف الخدمات العامة والفساد المالي والإداري، حيث يرى الرأي العام العربي طبقاً للمؤشر أن الثورات التي اندلعت خلال 2011، كانت بدافع الثورة ضد الأنظمة الديكتاتورية والتحول إلى الديمقراطية وضد الفساد المالي والإداري. وأظهر الاستطلاع انقساما حول موقف العالم العربي من الثورات اذ يرى 45 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 39 % يرون أن الربيع العربي انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ترد اقتصادي وأظهر الاستطلاع أن (24 %) من مواطني الدول العربية موضع الاستطلاع (12 دولة) يرغبون في الهجرة بدافع تحسين الوضع الاقتصادي، ووفق الاستطلاع تلجأ 53 % من الأسر المعوزة إلى الاستدانة لكف الحاجة، بينما تعتمد 29 % منها على معونات من الأصدقاء والأقارب والجمعيات الخيرية ومعونات حكومية. ويرى 94 % من الرأي العام العربي أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم، فيما ظهر التقييم غير إيجابي بخصوص تقييم أداء الحكومات في السياسات الاقتصادية والسياسات العامة والخدمات والسياسات الخارجية. تهديدات إقليمية وعكس المؤشر العربي الخاص بتقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته فيها؛ إذ أن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربي. ووصف 79 % السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر ثلثا الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسورية والعراق واليمن وليبيا سيئة، وليس لدى الرأي العام ثقة في سياسات القوى الاقليمية والدولية نحو المنطقة العربية. وفيما يخص الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ "67 % من المستجوبين أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي. اسرائيل عدو وأظهرت النتائج أنّ "86 % من مواطني الدول العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لها وأن هذه الآراء لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

845

| 13 مارس 2017

بعدأكثر من عامين على اندلاع الحرب اليمنية، إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، ثم انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي وتوجههم لاحتلال الجنوب مطلع عام 2015، تمكنت حكومة الرئيس هادي، للمرة الأولى منذ رد هجوم المتمردين على عدن، من أخذ زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم؛ فقد تمكنت قوات الجيش الموالي للحكومة من تحقيق تقدّم على ثلاثة محاور رئيسة بصورة متزامنة تقريبًا؛ المحور الأول في اتجاه محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي،المحاذية للحدود السعودية، والثاني في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث حققت قوات الحكومة اختراقاتٍ مهمةً، غير أنّ الإنجاز الأهم كان في المحور الثالث، حيث تمت السيطرة على ميناء المخا في إطار ما أطلق عليه اسم عملية "الرمح الذهبي" التي تستهدف فرض سيطرة الحكومة على كامل الشريط الساحلي الممتد على طول البحر الأحمر غربي البلاد. عملية الرمح الذهبي وفي تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث فأن مطلع كانون الثاني/ يناير 2017 أطلقت الحكومة اليمنية بمساندة من قوات التحالف العربي عمليةً واسعةً استهدفت مواقع مسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة باب المندب ومنطقة "ذو باب"، تمكنت خلالها من السيطرة على نحو 75 كيلومترًا من الشريط الساحلي على البحر الأحمر الذي يضم ميناءيْن من أهم الموانئ اليمنية، هما "المخا"، و"ذو باب"، إضافةً إلى معسكر العمر الإستراتيجي. وقد شاركت في عملية "الرمح الذهبي" خمسة ألوية تابعة للجيش اليمني تم تجهيزها في عدن، بعد صد هجوم الحوثيين عليها منتصف عام 2015. وأهم هذه الألوية اللواء الثالث حزم الذي فقد قائده العميد عمر سعيد الصبيحي، خلال معارك استعادة ميناء المخا، قبل أن يفقد أيضًا اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس الأركان اليمني الذي قتل بصاروخ حراري أثناء المواجهات التي دارت شمال الميناء يوم 22 شباط/ فبراير 2017. وتشير الدراسة إلى أن أهمية عملية "الرمح الذهبي" تكمن في قيمة المنطقة التي استعيدت من المتمردين والتي يمكن أن تنعكس إيجابيًا على وضع الحكومة العسكري وعلى صعيد العملية التفاوضية في حال استئنافها. ووفقًا للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، تهدف عملية "الرمح الذهبي" إلى تأمين السواحل اليمنية كافة على البحر الأحمر البالغ طولها نحو 442 كيلومترًا، والسيطرة على خطوط الإمداد الأساسية فيها من أجل منع وصول أسلحة جديدة إلى تحالف قوات الحوثي وصالح، وإضعاف الطرفين تمهيدًا لإطلاق عملية استعادة العاصمة صنعاء، إذا لم يرضخ المتمردون لشروط الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية لعام 2011، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل لعام 2014، والقرار الأممي رقم 2216 الصادر عام 2015). وتتضمن الخطة أيضًا استعادة ميناء ميدي القريب من الحدود السعودية، ثم الانطلاق في حال نجاحها إلى المرحلة الأهم المتمثلة باستعادة ميناء الصليف، وميناء الحديدة، المنفذ البحري الأهم الذي تسيطر عليه قوات الحوثي وصالح على البحر الأحمر. ونظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذه الموانئ فقد أبدى المتمردون مقاومةً شرسةً في المناطق الجبلية المحاذية للشريط الساحلي، حرصًا على الحفاظ على منافذ مائية قريبة من القرن الأفريقي لأغراض التهريب والحصول على الإمدادات من الخارج. متغيرات لمصلحة الحكومة وتقول الدراسة أن هذه المتغيرات العسكرية جاءت في سياق تطورات محلية وإقليمية ودولية متباينة من حيث تأثيرها في مسار الصراع في اليمن؛ فمن جهة تعزز وضع الحكومة الشرعية بعد عودة الرئيس هادي إلى عدن واستقراره فيها بوصفها عاصمةً مؤقتةً، ونقل البنك المركزي إليها، وتفرّغ نائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر للإشراف المباشر على العمليات العسكرية في عدد من المحافظات والمناطق العسكرية، كما تمكنت الحكومة الشرعية من كسب معركة "معاشات موظفي الدولة"، واستعادة ثقة الشارع بها، بعد فشل الحوثيين وصالح في تسليم هذه المرتبات لما يقارب الأربعة أشهر، بما في ذلك في أماكن سيطرتهم. فوق ذلك، حصل تغير في البيئة الدولية تمثّل بصورة رئيسة في قدوم إدارة أميركية جديدة تبدو أقل استعدادًا من الإدارة السابقة لغض الطرف عن السياسات الإيرانية في المنطقة، ما سيؤثر على الأرجح في طريقة التعامل الأميركية مع الصراع في اليمن، ومقاربات تسويته، وكذلك في الموقف من الحوثيين. وقد بدأت انعكاسات اختلاف النظرة الأميركية للموضوع اليمني تظهر في اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، وهي اللجنة التي تشكّلت في أيار/ مايو2016، وتضم في عضويتها كلًا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية ودولة الإمارات، وحلّت محل "مجموعة الثماني عشرة" الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن التي كانت تضم مروحةً أكبر من الدول المهتمة بالشأن اليمني، بما فيها قطر وتركيا من بين دول أخرى. وتُحاول اللجنة الرباعية وضع تصور للحل السلمي المنشود في اليمن. وقد قام وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بدور فاعل فيها، وطرح في آخر أيام إدارته مبادرةً تضمنت تنحية نائب الرئيس علي محسن الأحمر وأن يصبح للرئيس هادي دور شرفي بعد أن ينقل صلاحياتٍ لنائبٍ يعيّنه ويتم الاتفاق عليه، وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة. وقد رفضت الحكومة اليمنية هذه الخطة حينها وعدّتها مكافأةً للانقلابيين، فهي تنزع الشرعية عن حكومة الرئيس هادي دون أن تقدّم ضماناتٍ كافيةً بأن يلتزم المتمردون تعهداتهم الانسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم الثقيلة. وفي 17 شباط/ فبراير استضافت مدينة بون الألمانية أول اجتماع للجنة الرباعية بعد تسلم إدارة ترامب السلطة، بحضور وزير الخارجية الأميركي الجديد، ريكس تيلرسون الذي عمل في اليمن من عام 1995 وحتى 1998 رئيسَ فرع لشركة "أكسون" النفطية، وكان أطلق خلال جلسة استماع في الكونغرس مخصصة للتصديق على تعيينه في منصبه، تصريحاتٍ تساند دورًا أميركيًا أكبر في دعم حكومة الرئيس هادي. وأخذ هذا التغيير ينعكس أيضًا على نظرة الإدارة الأميركية الجديدة لجماعة الحوثي، وهو أمر استثمرته الحكومة اليمنية الشرعية؛ بحيث انتهزت فرصة تغير الموقف الأميركي تجاه جماعة الحوثي وطلبت من الأمم المتحدة تصنيفها جماعةً إرهابية. وهو ما كانت تعارضه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت تنظر إلى الحوثيين بصفتهم طرفًا سياسيًا في الصراع اليمني، وشريكًا محتملًا في الحرب على تنظيمَي القاعدة وداعش في اليمن. وفي حال ذهبت إدارة ترامب في اتجاه تبنّي مواقف مستشار الأمن القومي المستقيل، مايكل فلن، الذي عدّ جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً مرتبطةً بإيران، فربما يكون لذلك انعكاسات كبيرة على تطور الصراع، وعلى فرص تسويته. متغيرات ضد الحكومة في مقابل هذه التغيرات التي ربما تؤثّر في وضع الحكومة الشرعية ميدانيًا وسياسيًا لجهة زيادة الضغوط على تحالف الحوثي - صالح للقبول بحل سياسي استنادًا إلى المرجعيات الثلاث، تعمل تحولات أخرى في الاتجاه المعاكس، منها ضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على المناطق المحررة وعدم فاعليتها في إدارة شؤون هذه المناطق وتلبية احتياجات السكان الأساسية من ماء وغذاء وصحة وتعليم، وغيرها. وتزداد الأمور تعقيدًا مع تنامي التجاذبات وتضارب المصالح والمشاريع بين الأطراف الداعمة للشرعية، ولعل التمرد الذي حصل في مطار عدن خلال يومَي 11 و12 شباط/ فبراير 2017 يؤكد ضعف الحكومة وتأثير التنافس بين الأطراف الداعمة لها في وضعها بوصفها سلطةً قادرةً على فرض إرادتها، إذ رُفض قرار الرئيس هادي بنقل السلطة على مطار عدن من أحد فصائل المقاومة "الجنوبية" المدعومة من دولة الإمارات إلى ألوية الحماية الرئاسية التي تتبع الرئيس هادي. وتكمن خطورة تضارب الأجندات هذه في أنّها تعوق عملية استعادة الدولة سلطتها وفي إطالة أمد الصراع، لذلك فمن المتوقع أن تطول عملية تحرير الساحل الغربي للبحر الأحمر، خصوصًا من الجهة الجنوبية، لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة بعض فصائل المقاومة الجنوبية وقناعاتها وعلاقاتها الخارجية، بخاصة بالدول الإقليمية الداعمة. إضافةً إلى أنّ التوجهات الأميركية ما زالت حتى الآن غير واضحة في العموم ولا تزال في إطار التصعيد اللفظي. كما أنّ إستراتيجية الدعم المترتبة عن إعلان السعودية تقديمها 8 مليارات دولار لمشاريع إعادة الإعمار في اليمن ما زالت غير واضحة. فهل تستهدف هذه العملية تخفيف الضغوط الدولية الناجمة عن تفاقم الوضع الإنساني الناشئ عن استمرار الحرب لنحو عامين؟ أم تعزيز شرعية الحكومة وقدرتها على إدارة المناطق المحررة من خلال تحسين الخدمات المعيشية في مناطق سيطرتها، وفي المقابل زيادة التململ الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي وصالح؟ أم هي إشارة إلى قرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب؟ ومع أهمية ما تم إنجازه خلال الشهور الثلاثة الماضية في إطار عملية الرمح الذهبي، والاختراقات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في منطقة باقم في محافظة صعدة، تُطرح التساؤلات التالية: هل تمثّل التطورات الميدانية الأخيرة جزءًا من خطة شاملة لهزيمة تحالف الحوثي - صالح واستعادة العاصمة صنعاء؟ أم هي عملية عسكرية محدودة فرضتها التهديدات المتكررة التي تمثّلها جماعة الحوثي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لا سيما بعد مهاجمة المدمرة الأميركية "يو اس اس ماسون" USS Mason في تشرين الثاني/ أكتوبر 2016، وتدمير السفينة الإماراتية "سويفت" HSV Swift"؟ وهل ستمثل عملية الرمح الذهبي بدايةً لانفراج يمني خلال عام 2017 سواء على الصعيد السياسي أم الميداني؟

411

| 02 مارس 2017

اتسم الشهر الأول من حكم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحالة من "عدم الكفاءة، والارتباك، والتسريبات غير المسبوقة"، فضلًا عن شعور بالفراغ الناجم عن استمرار شغور مئات الوظائف في الوزارات الأساسية، كالخارجية والطاقة. ولأنها تركز السلطة في أيدي عدد محدود من المستشارين المقربين من الرئيس، وتستبعد التنسيق مع الموظفين المحترفين في البيت الأبيض أو الوزارات الأخرى؛ فقد أصدرت إدارة ترامب عددًا من القرارات المتسرعة، انعكست سلبيًا على صورتها وأدائها في أسابيع حكمها الأولى. فوضى في السياسة الخارجيةوتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن الشهر الأول من حكم إدارة الرئيس الأميركي ترامب، حصلت"بوابة الشرق" على نسخة منه، تشير إلى ان مواقف إدارة ترامب المتناقضة من القضايا الأساسية في السياسة الخارجية تتسبب بحالة من عدم اليقين. فمثلًا، لا يعرف من يمثل الموقف الرسمي الأميركي من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أهو الرئيس الذي قال إن الحلف "عفى عليه الزمن"، أم نائبه مايك بينس الذي أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة به، مع مطالبته الحلفاء بمزيد من المساهمة في نفقاته؟فضلًا عن القضايا المحورية كالعلاقات مع روسيا والصين التي تتقلب فيها مواقف ترامب وإدارته من دون ناظم موضوعي ومن دون منطق؛ففي حين يقول ترامب إنه يتطلع إلى علاقات أفضل مع روسيا، فإن أعضاء في إدارته يرفعون حدة التوتر معها، وذلك كما فعلت سفيرته في الأمم المتحدة، نيكي هيلي التي انتقدت "العدوان" الروسي على أوكرانيا. وفي حين كان ترامب قد شكك في مبدأ "صين واحدة" بعد انتخابه وقبل توليه مقاليد الأمور، ملمحًا إلى أنه قد يقبل الاعتراف باستقلال تايوان، فإنه عاد، وهو رئيس، إلى تأكيد قبوله مبدأ "صين واحدة". وتبين الدراسة أن في خضم ذلك كله، جاءت صدمة طريقة تعامل ترامب مع مسألة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي؛فعندما أطلق الصاروخفي الثالث عشر من شباط/ فبراير الجاري كان ترامب يتناول وجبة العشاء مع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في أحد النوادي التي يملكها في ولاية فلوريدا. وفجأة تحولت الطاولة التي كانا يجلسان عليها، بين مئات آخرين من رواد النادي، إلى غرفة للعمليات. فقد وضعت وثائق سرية على الطاولة، وجرى نقاش علني حول الموضوع، بل واستخدمت إضاءات الهواتف المحمولة لتسليط الضوء على الوثائق أمام الزعيمين، وهي الأمور التي أثارت كثيرًا من الاستهجان، ذلك أن البرتوكول المتبع في مثل هذه الحالات هو أن يتم تحضير غرفة آمنة يمنع إدخال الهواتف النقالة إليها مخافة التجسس. بل إن ترامب نفسه، الذي يدين بفوزه، جزئيًا، لفضيحة استخدام كلينتون خوادم إنترنت خاصة، غير حكومية، لا يزال يستخدم هاتفًا نقالًا، على الرغم تحذيرات الخبراء الأمنيين من أن هاتفه قد يكون مخترقًا. وفي مطلع أسبوعها الرابع في الحكم؛ شهدت إدارة ترامب فضيحة مدوية، تمثلت باستقالة مستشار الأمن القومي، الجنرال مايكل فلين، بسبب تضليله نائبَ الرئيس في موضوع اتصالاته بالسفير الروسيسيرغي كيسلياك، بعد قرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فرض عقوبات على بلاده بسبب محاولات تدخلها، كما تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية، في الانتخابات الرئاسية لمصلحة ترامب وضد كلينتون. فوضى في مجلس الأمن القومي أيضًالا تتوقف فوضى مجلس الأمن القومي الأميركي عند إقالة الجنرال فلين، بل تتعداها إلى محاولة كثير من موظفيه الهرب منه والعودة إلى وظائفهم الأصلية، وهو ما تسبب في خلق فراغات كبيرة في كادره. ويضم مجلس الأمن القومي مئات الموظفين ممن يتم انتدابهم مدة عامين من بعض الوزارات والوكالات ذات الصلة، كالخارجية والدفاع والمخابرات المركزية "سي. آي. إيه" وغيرها. وفي خطوة أثارت كثيرًا من الاستهجان؛ أصدر ترامب قرارًا، أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعاد بمقتضاه تشكيل المجلس، بحيث أخرج منه رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الاستخبارات الوطنية، في حين ضم إليه كبير مستشاريه الإستراتيجيين، ستيف بانون. غير أنه - وتحت وابل من الانتقادات - عاد ترامب وعدل قراره التنفيذي ليضم رئيس السي. آي. إيه في عضوية المجلس الذي يتكون من وزراء الخارجية والخزانة والدفاع والطاقة، فضلًا عن صناع السياسة الآخرين في واشنطن.وأيضًا، إن كثيرًا من العاملين في مجلس الأمن القومي يشتكون من محاولات فرض صبغة حزبية عليه، على الرغم من أنه مؤسسة مهنية وطنية. ويقول هؤلاء إن مسؤوليهم يرفعون شعارات ترامب الانتخابية. بل إن كثيرًا من أولئك الموظفين قاموا بعمليات "تطهير" لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مخافة أن يُشتمَّ منها أي معارضة لمواقف الرئيس. ولا تتوقف الأمور عند ذلك الحد؛فقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن مجتمع الاستخبارات الأميركية يخفي الكثير من المعلومات الحساسة، عن ترامب، احتياطًا من أن يتم تسريبها أو استغلالها. ويقول عدد من العاملين في مجلس الأمن القومي إن كبار الموظفين في المجلس طلبوا إليهم وضع ملخصاتهم في صفحة واحدة مع كثير من الرسومات والخرائط، ذلك أن الرئيس لا يحب القراءة كثيرًا. ووصل الأمر ببعض موظفي المجلس المستائين من استخدام الرئيس لـ "تويتر" لمناقشة قضايا أمنية حساسة، إلى أنهم فكروا بتغذية الرئيس، على نحو غير مباشر، بأفكار لتغريداته في محاولة للتأثير في السياسة الأمنية الكلية. وظائف شاغرة وفزعوتؤكد الدراسة أنه بعد مرور شهر على تسلمها السلطة، ما زالت أغلب مكاتب الجناح الغربي فارغة، وكذلك الحال في مبنى المكتب التنفيذي - أيزنهاور - المجاور للبيت الأبيض.فحتى الآن لا يوجد، مثلًا، مديرًا للاتصالات في إدارة ترامب، إذ يقوم شون سبيسر، الناطق باسم البيت الأبيض، بشغل المنصبين معًا. كذلك الكثير من الوظائف الحساسة في وزارة الخارجية، بما فيها وظائف نواب الوزير ورؤساء الإدارات الكبيرة، وحتى السفراء، لا تزال شاغرة هي الأخرى. ويتطلب تعيين نواب الوزراء والسفراء موافقة مجلس الشيوخ، غير أن إدارة ترامب لم ترشح أحدًا بعد مضي شهر تقريبًا من تسلّمها مهماتها. ويشكو كثير من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين أن عدم تعيين بعض كبار الموظفين في الوزارات المختلفة يعقّد دورهم الرقابي المفترض، عبر مساءلتهم عن أعمال وزاراتهم ووكالاتهم، فضلًا عن أنه ينعكس سلبيًا على إعداد مشاريع القوانين التي وعد الحزب الجمهوري ناخبيه بها.بل إن غياب الكادر الوظيفي المؤهل انعكس على القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس، لا من حيث المضمون فحسب، كما في قانون حظر السفر، بل وحتى من ناحية الشكل؛إذ إن بعض قرارات الرئيس كان فيها أخطاء إملائية وطباعية، وفي حالات كثيرة كانت القرارات التي أرسلت إلى الإدارات والوكالات المختصة مختلفة عن تلك التي وقعها ترامب مباشرة. الأخطر من ذلك، أن ثمة بلبلة حقيقية يعيشها الكادر الوظيفي في البيت الأبيض والمكتب التنفيذي الملحق به. فمن ناحية، لا تخضع السلطة لتراتبية هرمية، كما يفترض، بل إلى مستوى القرب من ترامب والبعد منه هو شخصيًا. ومن ناحية ثانية، لا يشعر كثيرٌ من الموظفين باستقرار في وظائفهم في ظل تلميحات تصدر دائمًا عن مقربين من ترامب بأنه قد يتم التخلي عنهم في أي لحظة. وقد دفع غياب الشعور بالاستقرار الوظيفي لدى كادر الموظفين بعضَهم إلى التزلف، وبعض هؤلاء في مواقع حساسة تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين لجأ آخرون إلى أن يتصل بعضهم ببعض، عبر تطبيقات اتصالات مشفرة كـ "كونفايد" الذي يمحو الرسالة مباشرة بعد الاطلاع عليها ولا يسمح بتصويرها، مخافة أن تستخدم ضدهم من طرف مسؤوليهم. ويخشى موظفو البيت الأبيض أن تخضع هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني للمراقبة، وخصوصًا في ظل تصاعد حملة التسريبات من داخل البيت الأبيض، والتي يبدو أن مصدرها موظفون مستاؤون من أسلوب قيادة ترامب والدائرة الضيقة حوله. مأزق الجمهوريين تُقلِق هذه الفوضى التي تعم البيت الأبيض الحزبَ الجمهوري كثيرًا؛فعلى الرغم من أن الحزب أحكم سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية، في أغلب الولايات، في الانتخابات الأخيرة، ومع أنه في طريقه إلى بسط سيطرته كذلك على المحكمة العليا، فإن انعدام كفاءة ترامب وفريقه يثير الذعر في صفوفهم، وهم يخشون أن تتحول قيادتهم للبيت الأبيض إلى عبء على أجندتهم في المئة يوم الأولى، وعلى فرصهم للاحتفاظ بمجلسَيِ الكونغرس؛ الشيوخ والنواب، في انتخابات التجديد النصفي أواخر عام 2018. ويجد كثير من الجمهوريين أنفسهم اليوم في وضع صعب في محاولاتهم الدفاع عن ترامب، فما إن تهدأ عاصفة حتى تهب عاصفة أخرى بسببه، أو بسبب مستشاريه المقربين. ويحاول الجمهوريون، عبثًا، إقناع ترامب، بالتركيز في أجندة الحزب التي وصلوا على أساسها إلى السلطة، وأهمها نقض برنامج الرعاية الصحية الذي وضعه أوباما، واستبدال غيره به، فضلًا عن إصلاح النظام الضريبي المالي. غير أنهم عاجزون عن التقدم خطوة إلى الأمام في هذين الملفين؛ ذلك أن ترامب لا يزال مسكونًا بهواجس التشكيك في شرعيته الانتخابية. كما يشتكي كثير من الجمهوريين من أن البيت الأبيض لا ينسق معهم، وأنه لا ينسق مع الوزارات المعنية، في قراراته التنفيذية، والتي أدت إلى خلق حالة من البلبلة والفوضى؛ تحديدًا في موضوع حظر دخول مواطني الدول الإسلامية السبع إلى الولايات المتحدة.وبسبب غياب هذا التنسيق، فإن قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس التزمت الحياد في صراع الصلاحيات الدستورية بين ترامب والقضاء الأميركي. وعلى الرغم من أن نائب الرئيس، مايك بينس، يحافظ على تواصل دائم مع قادة الجمهوريين في الكونغرس، فإن ثمة شكوكًا حول مدى النفوذ الذي يحظى به في أروقة إدارة ترامب. وقد أدت استقالة فلين وما نتج منها إلى إثارة مزيد من الشكوك الجمهورية في كفاءة إدارة ترامب، وخصوصًا في ظل حديث بعض المقربين من ترامب عن أن كبير موظفي البيت الأبيض، بينس بريبس، قد يُرغم، هو الآخر، على الاستقالة. ويمثل بريبس، الذي كان رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أحد كوابح المؤسسة الجمهورية الصلبة داخل إدارة ترامب، ولكن تأثيره يبدو محدودًا إذا ما قورن بتأثير مستشارين أشدّ تأدلجًا وأكثر قربًا من ترامب، كستيف بانون، وستيفين ميلير، وكيليان كانواي. خلاصةكما أن ترامب كان مرشحًا غير عادي، فإنه اليوم رئيس غير عادي، ولا يمكن إخضاعه في التحليل للمعايير السائدة. فهذا رئيس يعدّ نفسه في حالة خصام مع المؤسسة التي يرأسها، كما أنه يميل إلى تبسيط أشد الأمور تعقيدًا في عالم السياسة، داخليًا وخارجيًا، عبر تغريدات لا تتجاوز إحداها مئة وأربعين حرفًا. وفي كل مرة يصطدم ترامب بأعراف المؤسسة التنفيذية التي الأصلُ أنه رأسها، أو بقيم البلد التي هو رئيسها وتقاليدها، وخصوصًا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيلجأ إلى قاعدته الانتخابية ليستمد منها قوة وتفويضًا شَعْبَوِيَيْنِ جديدين لـ "تجفيف" ما يصفه بـ "مستنقعات واشنطن". هذا الصدام المستمر بين رئيس شعبوي، بل فوضوي، وما بين دولة مؤسسات قائمة، هو ما يغري كثيرين لمحاولة استشراف تطورات الأحداث مستقبلًا. فإما أن تنتصر المؤسسات والأعراف والتقاليد المؤسسية الأميركية السائدة، فتثبت أن أميركا دولة مؤسسات قوية فعلًا، وإما أن ينجح ترامب في قلب الهرم على رأسه، وبهذا، تنهار الثقة بمؤسسية النظام الأميركي وتتكشف هشاشته، إن كان ذلك هو الحال فعلًا.

174

| 20 فبراير 2017

أثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية البهجة لدى الحكومة الإسرائيلية وعند قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في أوساط اليمين واليمين المتطرف. واعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو فوز ترامب فاتحة مرحلةٍ جديدةٍ في العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد سنوات من التوتر في العلاقات مع إدارة باراك أوباما، وأنه يمنح إسرائيل فرصةً تاريخيةً للقيام بحملة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للجانب الإسرائيلي وقضية الإستيطان، وحصلت"بوابة الشرق" نسخة منها أنه بعد فوز ترامب، أجرت حكومة نتنياهو سلسلةً من الاتصالات معه ومع مساعديه، وتعززت هذه الاتصالات بين الطرفين عشية تولي ترامب مقاليد الحكم رسميًا وبعده. وهدف نتنياهو من هذه الاتصالات إلى التعرّف إلى توجهات ترامب ومواقفه بعد تشكيل إدارته الجديدة إزاء جملة من القضايا في مقدمتها الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. فالتجارب الماضية أثبتت أنّ ثمة فروقًا بين ما يصرّح به المرشحون لرئاسة أميركا أثناء الحملة الانتخابية وبين موقفهم وتوجهاتهم بعد توليهم مقاليد الحكم. وفي هذا السياق، أرسل نتنياهو سرًا كلًا من رئيس الموساد يوسي كوهين والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب نيجل إلى الولايات المتحدة مرتين للاجتماع مع مستشاري الرئيس ترامب بغية التعرّف إلى المواقف وتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الجانبين. وقد جرت الزيارة الأولى في بداية كانون الأول/ ديسمبر 2016 أما الزيارة الثانية فكانت في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، أي قبل يومين من تنصيب ترامب رئيسًا. وقد اجتمعا بمستشار الأمن القومي الجنرال السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين. وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير أيضًا زار إسرائيل رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، المقرّب من الرئيس ترامب، واجتمع بنتنياهو ونقل له رسالةً من ترامب، لم يكشف النقاب عنها ويُعتقد أنها تطرقت إلى قرارات إسرائيل بشأن الاستيطان تمهيدًا للقاء نتنياهو بترامب. استقبال ترامب بالاستيطانوتقول الدراسة أنّ سلسلة الاتصالات والمشاورات التي أجرتها حكومة نتنياهو مع مستشاري ترامب وإدارته الجديدة، التي تجاذبتها اتجاهات متناقضة بشأن الموقف من الاستيطان والقضية الفلسطينية، خلقت انطباعًا لدى نتنياهو بأنّ قيام إسرائيل بحملة استيطانية مكثفة في هذه الفترة لن تقود إلى رد فعل سلبي أو حاد من إدارة ترامب، ولا سيما في ضوء دعم تصريحات ترامب للاستيطان في حملته الانتخابية. ويبدو أن نتنياهو أراد أن يستغل الأيام الأولى من رئاسة ترامب، لتعزيز الاستيطان ووضع الإدارة الجديدة أمام الأمر الواقع، قبل أن تبلور سياساتها النهائية بشأن الاستيطان. وبعد تولي ترامب مقاليد الحكم بيومين، أعلن نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي - الأمني "الكابينيت"، أنه قرر إزالة جميع القيود السياسية المفروضة على بناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة، وأكد في الوقت نفسه أن جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وفي اليوم نفسه، أقرت بلدية الاحتلال في القدس الغربية بناء 556 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وكانت بلدية الاحتلال قد أقرت بناء 450 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة فور الإعلان عن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان أنهما أقرا بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه أعلن ليبرمان أنه أقر بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة. وفي السابع من شباط/ فبراير الجاري أقر الكنيست قانونًا خطيرًا للغاية يستبيح الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكّن سلطات الاحتلال الإسرائيلية من نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة ومصادرتها ومنحها للمستوطنين الكولونياليين اليهود، ويمنح في الوقت نفسه صفة قانونية للبؤر الاستيطانية اليهودية التي أقامها المستوطنون اليهود عنوة على الأراضي الفلسطينية الخاصة في العقود الماضية. ردات فعل إدارة ترامبوترى دراسة المركز العربي للأبحاث، أنه خلافًا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة في العقود الخمسة الماضية وخلافًا لموقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أجمع على إدانة قرارات إسرائيل الاستيطانية، لم تدن إدارة ترامب هذه القرارات وكذلك لم تدن قانون نهب الأراضي الفلسطينية الذي سنّه الكنيست. بيد أنها أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها لا ترى أن المستوطنات القائمة تشكل عقبة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قد يشوّش على عملية السلام بينهما. وأوضح البيان أن إدارة ترامب الجديدة لم تبلور بعد سياستها الرسمية تجاه الاستيطان ولكنه أشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت قائمة من دون تغيير منذ نحو خمسين عامًا وأن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد تحقيق هذا الهدف؛ وهو موقف مخفف للغاية، من حيث الانتقال من اعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي إلى اعتباره عقبة أمام السلام، ثم إلى اعتباره "غير مفيد" في تحقيق السلام. وفي مقابلته في العاشر من شباط/ فبراير الجاري مع صحيفة يسرائيل هيوم، المؤيدة لنتنياهو والتي يصدرها الملياردير اليهودي الصهيوني المتطرف شلدون اديلسون، قال ترامب "إن الاستيطان لا يساعد عملية السلام، فالأرض التي بقيت محدودة، وكلما تأخذ أرضًا للمستوطنات تبقى أرض أقل. فالمستوطنات ليست شيئًا إيجابيًا في ما يخص التوصل إلى السلام، وأنا لا أعتقد أن بناء المستوطنات يساعد في تحقيق السلام". وأكد ترامب في هذه المقابلة أنه يسعى للتوصل إلى صفقة مرضية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف أنه "يعمل معي العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إسرائيل والفلسطينيين ويقولون إنه ليس بالإمكان تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أما أنا فأعتقد إنه بالإمكان التوصل إلى سلام بينهما، وينبغي فعل ذلك". أما في ما يتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس فقد قال ترامب، بعد طرح السؤال عليه ثلاث مرات، وبعد حديثه عن ضرورة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل أن يجيب عن هذا السؤال، إنه يدرس الموضوع وإن هذا ليس قرارًا سهلًا ولم يشأ أحد أن يتخذ هذا القرار، و"أنا أفكر بهذا الأمر بشكل جدي للغاية وسنرى ماذا سيحدث". مشاورات نتنياهو قبل الاجتماععقد نتنياهو في الأسبوع الأخير عدة اجتماعات تمهيدًا للقائه بالرئيس ترامب، شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس الموساد ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية وسفير إسرائيل في واشنطن. وجرى بحث جملة من الموضوعات في هذا الاجتماع، والتي ستطرح في لقاء نتنياهو مع ترامب وشملت العلاقات الثنائية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة وكيفية تعزيزيها، والقضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، والملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة، والوضع في سورية والعلاقات الإسرائيلية والأميركية مع الدول العربية. ويوضِح حضور رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية هذه الاجتماعات بأن موضوع الملف النووي الإسرائيلي والموقف الأميركي منه قد نوقش فيها. وفي الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري عقد نتنياهو اجتماعًا للكابينيت السياسي – الأمني خُصص لبحث اجتماعه مع ترامب، واستمر أكثر من أربع ساعات. وساد اتفاق في هذا الاجتماع على معظم القضايا التي جرى طرحها باستثناء القضية الفلسطينية التي استحوذت على وقت كبير فيه؛ فقد طلب نفتالي بنيت وأييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي أن يعرض نتنياهو على ترامب موقفًا واضحًا يعارض "حل الدولتين"، ويرفض إقامة دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن يشير إلى أن إسرائيل ستستمر في الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأن يطلب من ترامب أن لا تضع إدارته قيودًا على استمرار الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد تحدث عدد من وزراء الليكود في الاجتماع وتبنوا مواقف مشابهة لموقفهما. وفي ضوء ذلك، كشف نتنياهو النقاب في هذا الاجتماع عن مضمون محادثته الهاتفية التي أجراها مع ترامب بعد يومين من توليه الرئاسة. وأخبرهم نتنياهو بأن ترامب كان معنيًا في معرفة موقف نتنياهو من العملية السلمية، وسأله إن كان يريد السير في العملية السلمية مع الفلسطينيين وكيف سيكون ذلك؟ فأجابه نتنياهو بأنه يؤيد حل الدولتين ويؤيد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين، وأنه حمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات لرفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفضها تقديم التنازلات. وقال نتنياهو إن ترامب أجابه بأن "الفلسطينيين يريدون التوصل إلى سلام دائم وأنهم سيقدمون تنازلات"، وأن ترامب يؤمن بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه يتعين الأخذ في الحسبان "طابع شخصية ترامب"، وينبغي أن "نكون حذرين وألا نفعل أمورًا تقود إلى المواجهة وكسر ما لا يمكن إصلاحه معه". وأضاف نتنياهو بأنه سيؤكد لترامب التزامه بحل الدولتين وأنه سيحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى حل. يسعى نتنياهو في اجتماعه الأول مع الرئيس الأميركي ترامب إلى بناء علاقات ثقة شخصية وإلى التوصل إلى فرضيات عمل مشتركة بينهما بشأن مصالح إسرائيل الإستراتيجية والتفاهم على الخطوط الحمراء. ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأكثر حيوية لإسرائيل والتي تشمل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الموقف الأميركي من السلاح النووي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما في سورية، و"الإرهاب"، والوضع في سورية، والسعي لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين الدولتين، يسعى نتنياهو إلى تجديد التزام الإدارة الأميركية الجديدة في الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في الأسلحة التقليدية المتطورة على جميع الدول العربية وإيران. وكذلك تجديد التفاهم السري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن حيازة إسرائيل للسلاح النووي. أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فعلى الرغم من أن نتنياهو عمل ويعمل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية، ومع أن مشروعه الأساسي في ما يخص هذه القضية هو توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتعزيزه، فإنه سيطرح في هذا الاجتماع أنه يؤيد "حل الدولتين" كمناورة مع أنه يعلم أن أميركا لا تضغط لتطبيق حل ما، بل "ترضى بأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان" كما ورد أكثر من مرة في عبارات ترامب الضبابية. وفي الوقت نفسه، سيحاول التوصل إلى تفاهمات تستند إلى منح الإدارة الأميركية شرعية للاستيطان القائم في المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1967، لا سيما في ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية"، والسماح لإسرائيل باستمرار الاستيطان في هذه "الكتل". وسيحاول نتنياهو استصدار موقف من إدارة ترامب يتبنى تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بأن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي أن يأخذ في الحسبان الواقع الديموغرافي القائم في الكتل الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو إلى أن يحظى بتسامح إدارة الرئيس ترامب إزاء زيادة الاستيطان اليهودي في البؤر والمستوطنات اليهودية القائمة خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالاتفاق المسبق معها، تحت ذريعة الزيادة الطبيعية للسكان. وسيعمل نتنياهو كذلك على الحصول على التزام بعدم ممارسة أي ضغط على إسرائيل في مختلف ملفات القضية الفلسطينية، وصد أي ضغط دولي عليها، بما في ذلك استعمال حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يدينها. أما في ما يخص مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإن نتنياهو سوف يساوم في هذه المسألة مقابل تساهل إدارة ترامب مع الاستيطان.

364

| 15 فبراير 2017

بعد جزء أول صدر سابقًا، صَدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الجزء الثاني من كتاب الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة، وقد ضمّ 18 دراسةً وبحثًا جرى تقديمها في المؤتمر السنوي الثاني "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي" الذي عقده المركز في الدوحة، خلال الفترة 28 – 29 أيلول/ سبتمبر 2013، بعنوان "مسائل المواطنة والدولة والأمة". في الدراسة الأولى، وهي بعنوان "جدلية الصراع في شأن الطبيعة الدينية والمدنية للدولة في المغرب"، يدرس الباحث المغربي الحسين أعبوشي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، كيفية التوفيق داخل الوثيقة الدستورية نفسِها بين منطق الدولة المدنية ومنطق الدولة ذات الطبيعة الدينية، ومساهمة ذلك في نقاش يثيره مفهوم الدولة في لحظة مفصلية، وهي لحظة تشهد تحولات عربيةً ذات إعاقة ناتجة من عدم تجذّر الدولة ككيان متعالٍ عن الانتماءات المرتبطة بالهوية الدينية واللغوية والعرقية، مركزًا على الحالة المغربية. حاول أعبوشي في بحثه معرفة كيفية الجمع في النص الدستوري بين مرجعية الدولة المدنية ومرجعية الدولة الدينية القائمة على إمارة المؤمنين، وطريقة تعامل التيارات الإسلامية مع دولةٍ تعتبر الإسلام دينها والملك أميرًا للمؤمنين يُجدَّد له الولاء بعقد البيعة، وكيفية مراهنة هذه التيارات على البعد المدني للدولة في بحثها عن هوامش المشاركة السياسية كمدخل لمنافسة الملك في مشروعيته الدينية. في الدراسة الثانية، وهي بعنوان "الخطاب السياسي للفاعل الديني بين منطق التوحيد الأيديولوجي وإكراهات التعدد السياسي والاجتماعي في المغرب: جماعة العدل والإحسان المغربية أنموذجًا"، يبحث محمد فاوبار، وهو باحث مغربي متخصص في علم الاجتماع مهتمٌّ بقضايا الإسلاميات والإصلاح التربوي، في خطاب جماعة العدل والإحسان المغربية وتصورها لمفهومي الدولة والأمة، مبينًا قدرة الفاعل السياسي/ الديني على تنزيل خطاب أيديوسياسي محافظ في مجتمع تعددي، والعوائق التي اعترضت الفاعل في ضوء انخراطه في الحراك الديمقراطي في المغرب. وأبرز فاوبار في دراسته ضرورة الدولة الإسلامية في التصور الأيديوسياسي للشيخ عبد السلام ياسين، منظّر جماعة العدل والإحسان، من جهة أنّ هذه الضرورة تكمن في تخليص الأمة من ربقة الحكم الوراثي وبنيته التسلطية الاستبدادية، ومن كفر الحياة والمجتمع والدولة، فتكون الشورى هي آلية بناء الدولة الإسلامية، لا الديمقراطية، وتكون غاية الدولة هي تطبيق الشريعة. يحاول الباحث السوداني أشرف عثمان محمد الحسن، وهو باحث متخصص في العلوم السياسية وقضايا السلام والتنمية، في الدراسة الثالثة الواردة بعنوان "الدولة في منظور الخطاب الإسلامي: قراءة في خطاب القطيعة مع الدولة"، تبيُّن الحوافز العميقة لنموّ الطلب الاجتماعي على الإسلام، وتفسير ديناميته، وحركته وغاياته، بماهية الحركات الإسلامية، ومقوماتها الحقيقية، ومصدر نموها السياسي، ومضمونها، وآفاق تطورها. ويرى أنّ خطاب هذه الحركات إذا كان قد شكّل موضوعًا لقراءات ومقاربات تحليلية ونقدية مختلفة المناهج والمرجعيات؛ من أجل الكشف عن مضامينه ومقاصده وأُسسه وأبعاده الإبستمولوجية والفكرية والسوسيوتاريخية، فإنّ ما يهمّ هو المقابلة بين هذه الحركات من جهة والدولة الوطنية من جهة ثانية، ومقاربة الحركات الإسلامية في إطار أزمة الدولة، وفحص ما طورته من خطاب نفيٍ للدولة. في الدراسة الرابعة، وهي بعنوان "القُطري والدولي في تجربة الحركة الإسلامية: الحركة الإسلامية في الجزائر أنموذجًا"، يسلّط الباحث الطاهر سعود، وهو باحث جزائري في سوسيولوجيا الحركات الإسلامية، الضوء على أرضية الحركة الإسلامية في الجزائر وواقعها الانقساميَّين، لأنّ الأرضية المرجعية الجامعة لم تمنع الافتراق على مستوى المناهج المتبعة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة. فعلى الرغم من اشتراك الجماعات الإسلامية في الأفكار وتقاطعها في أفكار كثيرة منها (كلّها تنسب نفسَها إلى الإسلام كأساس وكمرجعية)، فإنّ هذا الجذر المشترك لم يمنع التعدد والتنوع، ولا الاختلاف والتنازع. وقد حاول سعود مرافقة التجربة الحركية الإسلامية في الجزائر في علاقتها بمعطى القُطرية والدولية. فبعض أجنحتها اعتمد خيار القُطرية أو المحلية على أنه الأصلح في تسيير الحالة الدعوية والحركية في الجزائر، في حين كان للجناح الدولي مقاربات مغايرة، ما ولَّد الافتراق والصراع. في الدراسة الخامسة التي وردت بعنوان "الدولة الإسلامية من القرآن إلى السلطان ومن الأمة إلى العصبية: تحليل تاريخي للتحول"، يحلل الأكاديمي المغربي امحمد جبرون، وهو باحث في مجال الفكر الإصلاحي الإسلامي، التحولَين اللذين أصابَا الدولة الإسلامية منذ تأسيسها. وبحسبه، أَكرهت مجموعة من العوامل والأوضاع التاريخية الدولة الإسلامية على الانتقال من شرعية الأمة إلى شرعية العصبية؛ ذلك أنّ الدولة الأموية مثلًا كانت بين مسارين متمثّلين في التشبث بشرعية الأمة مع استحالتها التاريخية. فإمّا التحول إلى طوبى والانفصال عن التاريخ، أو التكيّف مع الإكراه التاريخي وقبول النقص، وقد اختار المسلمون الخيار الثاني. فالدولة الإسلامية، من أموية وعباسية وغيرهما، ليست إلا تجسيدًا للمبادئ السياسية للإسلام في حدود المتاح تاريخيًا. ضمّن الباحث التونسي أنور الجمعاوي، وهو باحث متخصص في المصطلح والترجمات، دراسته "مفهمة الدولة عند الإسلاميين: قراءة في نماذج مختارة"، وهي الدراسة السادسة في الكتاب، الاستدلال على أهمية الوعي بكيفيّات تشكّل مفهوم الدولة وآليات انتظامه داخل الأنساق الفكرية للإسلاميين، والوعي بأهم المقتضيات التاريخية والأوضاع الثقافية التي ساهمت في إمعان هؤلاءِ النظرَ في الدولة والاحتفاء بها في مدوناتهم. ورأى الباحث أنّه من المهمّ وصْل المفهوم بالبيئة التاريخية التي احتضنته، والسياقات العمرانية/ الثقافية التي أنتجته. ومن الأسباب التي دعت الباحث إلى الحفر في مفهمة الدولة عند الإسلاميين القيمةُ الاعتبارية للدولة كجهاز سيادي وكيان مؤسساتي يشرف على تنظيم شؤون الناس، وفق نمط حُكم مخصوصٍ. في الدراسة الثامنة الواردة بعنوان "الخطاب الديني والديمقراطية والحريات المدنية في المطبوعات الإسلامية في البوسنة والهرسك"، تُحدّد إليمانا ميميسيفتش، الباحثة في شؤون التاريخ القانوني والمدرّسة في قسمَي القانون والدراسات الإسلامية بجامعة ساراييفو، ما تعكسه المطبوعات الإسلامية الرسمية من آفاق العلاقة بين الإسلام والديمقراطية والحريات المدنية. وبحسب الباحثة، يرى مؤلفو الكتب والمقالات التي راجعتها أنّ الإسلام والديمقراطية والحريات المدنية متوافقة، وهُم يشيرون إلى اختلافات من حيث الفهم المعاصر للحريات المدنية التي وضعها الإنسان والطابع الإلهي للقانون في الإسلام، فيوحون بأنّ الحريات المدنية تتوافق تمامًا مع الدين والقانون الإسلامي. وفي علاقة الإسلام بالديمقراطية، ثمّة عدّة مفاهيم تدعم مبدأ الديمقراطية: مبادئ الشورى والإجماع والاجتهاد. ويشير تحليل المطبوعات الإسلامية الرسمية في البوسنة والهرسك إلى نهجٍ تقدّمي في تدبير علاقة الإسلام بحقوق الإنسان، وإلى توجّهٍ يؤكد توافق الإسلام مع المجتمع المدني والديمقراطية. يفترض عبد الرحمن حسام، الباحث المصري في علاقة الحركات الإسلامية المعاصرة بالديمقراطية، في الدراسة التاسعة، وهي بعنوان "الإسلاميون والدولة الحديثة: حزب العدالة والتنمية والنيوليبرالية في تركيا، أسلمة النيوليبرالية وترسيخها في الإسلام"، أنّ المجال السياسي والدولة يتحملان التفكيك ويتجاوزانه، بوصفهما من ضمن "الوافدين الجُدد" من المحيط إلى المركز، وفي النهاية يسيطر عليهما منطق الدولة، وتاليًا يعيدان إنتاجه؛ فيُفنِّد فرضيته، مركزًا على النيوليبرالية في تركيا، وعلى الكيفية التي تعامل بها حزب العدالة والتنمية من حيث الاستمرارية والتغيير، في سياق الإسلاميين والدولة الحديثة، وعلى الخصخصة في تركيا. في الدراسة العاشرة التي وردت بعنوان "الحاكمية في فكر الحركة الإسلامية بعد الربيع العربي، بين الخفاء والتجلي: مدخل إلى تفكيك أنموذج ثيوقراطي (دراسة في الحالة المغربية)"، يُعنى الباحث المغربي محمد همام، المهتم بقضايا الفكر الإسلامي والعلمنة، بالإرباك الحاصل في الاستخدام اللفظي العامّ لمفهوم "الحاكمية" في الذهنية الإسلامية الذي سبّب انحرافات عقليةً وفكريةً وسلوكيةً نتجت من ظنّ كثيرين من أعضاء الحركات الإسلامية أنّهم يُجسّدون بمشروعاتهم السياسية حُكم الله، وأنهم خلفاء الله في الأرض؛ فاستبيحت الحقوق، وسقط إسلاميون مناضلون شرفاء في أخطاء فادحة، ودافعوا عن أطروحات فكرية تحصر العقلية الإسلامية في إطار ظواهر النصوص، في غياب أيّ استيعاب منهجي للقرآن الكريم، ولِمَاورائيات النصوص، أو مقاصدها. فالحاكمية استخدمت، عند كثير من الفصائل الإسلامية، للتحريض في سبيل عرْض مشروعها الإسلامي في الحكم والسلطة. ويسعى الباحث لتجاوز مفهوم الحاكمية، كأطروحة فكرية وسياسية وحركية مغلوطة، بمقاربة فلسفية نقدية تتجاوز الفكرين اللاهوتي والوضعي، في إطار تفاعلٍ بين الغيب ومطلق الوجود الإنساني ومطلق الوجود الطبيعي. يعرض الباحث الفلسطيني بلال محمد شلش، المتخصص في تاريخ الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية المعاصرة، في الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان "التجربة التاريخية: 'النبوية والراشدة' كمصدر تشريع لدولة النبهاني"، رؤية تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير، إلى الدولة الإسلامية ونظرته إلى التاريخ الإسلامي وإشكاليات كتابته ومبرراته لاستخدام التاريخ مصدرَ تشريعٍ، ويناقش نماذج لهذا الاستخدام، معتمدًا على كتابات مختلفة للنبهاني صدرت باسمه أو باسم الحزب وتَأكّدت نسبتها إليه. يقول شلش إنّ النبهاني وقع تحت ضغطين: الأول هو فهمه لطبيعة نظام الحكم وقراءته التجربة التاريخية، والثاني هو الدولة القُطرية الحديثة المتأثرة بالنماذج الغربية. وبحسب الباحث، كان على النبهاني أن ينظّر لأنموذج يستلهم فيه التجربة النبوية والراشدة، وأن يحاول الاقتراب من روح الإسلام ومبادئه، إلا أنه قدّم أنموذجًا يعطي صلاحيات أسطوريةً لرأس الدولة. في الدراسة الثانية عشرة التي وردت بعنوان "إشكالية تأسيس 'نظام الحكم' في الفكر الإسلامي المعاصر بين الخصوصية والعالمية: بحث في المنهجيات والتحديات"، يتناول الباحث السوري رشيد الحاج صالح، المتخصص في قضايا التفكير السياسي والنظري في الثقافة العربية الحديثة، إمكان إقامة دولة مدنية إسلامية، أو نظام ديمقراطي إسلامي، يزاوج بين قيم الإسلام؛ من عدالة ومساواة وحرية دينية ونزعة إنسانية... إلخ، وقيم الحداثة السياسية العالمية القائمة على الديمقراطية والعقلانية والعقد الاجتماعي والفردية والمواطنة وغيرها، ولا سيما أنّ مسألة التوفيق تُعدّ من المسائل المعقدة منهجيًا وأيديولوجيًا؛ بسبب الاختلافات التي لا يُستهان بها بين منظومة المبادئ الإسلامية التي تنظّم العمل السياسي في الإسلام ومفاهيم النظام الديمقراطي الغربي. تُمثّل الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان "مسألة الحاكمية في الخطاب النظري الحركي الإسلامي: بين النص والتأويل"، للباحث المغربي عبد العزيز راجل، الباحث في علاقة الدين بالسياسة، بحثًا في تشكيل الخط القطبيّ (نسبةً إلى سيد قطب) علامةً فارقةً في حركات الإسلام السياسي، ونقلةً مهمةً أعادت الخط الإخواني إلى الصفر، بسبب ما تحمله أفكاره من ثورية، وبسبب ما أحدثه من تأثير ملحوظ في فصائل الإسلام السياسي في الوطن العربي، إذ طرح مفاهيم شكّلت أهمّ ركائز الخطاب السياسي الإسلامي: مفهوم الحاكمية، ومفهوم الطاغوت، ومفهوم الجاهلية، ومفهوم التوحيد، ومفهوم الإسلام، ومفهوم الإيمان، ومفهوم الجهاد... إلخ. ويرى الباحث أنّ نظرية الحاكمية أحدثت انقسامات واتجاهات متباينةً داخل الخطاب الإسلامي السياسي بين الخط الإخواني الذي يُمثّله حسن البنا، وخط سيد قطب الذي انبثق منه الخط السلفي الجهادي. كما يبحث راجل مدلول الحُكم في النص القرآني الذي أسّس عليه تأويل مفهوم الحاكمية. تتضمن الدراسة الرابعة عشرة الواردة بعنوان "الإسلاميون والدولة: محددات التجديد ومعالمه في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة"، للباحث والأكاديمي عبد الغني عماد، وهو باحث مهتم بدراسة نشوء الحركات الإسلامية العربية وتطورها، إشكالية الانتقال من مشروع الدعوة إلى مشروع الدولة، وإدماج متطلبات هذا الانتقال في منظومة المشروع الحركي الإسلامي. وبحسب الباحث، فإنّ هذه الإشكالية تُعَدّ في الوقت الراهن - بالنسبة إلى الإسلاميين - الإشكاليةَ الأخطر والامتحانَ الأصعب. ويقول الباحث في هذا السياق إنّ المشاركة في السلطة تروّض الأيديولوجيا وترشّد الشعارات وتُعقلنها. فمشروع الدعوة وخطابها يختلفان عن مشروع الدولة ومنطقها. في الدراسة الخامسة عشرة، وهي بعنوان "التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة المدنية"، يتناول الباحث علي السيد أبو فرحة، وهو باحث مهتمّ بدراسة التحول الديمقراطي، اللغطَ المجتمعي والأكاديمي والإعلامي الذي يدور حول مفهوم الدولة، إذ سعى باحثون على مدار تاريخِ استخدامِ هذا المفهوم وتأصيله لإلحاق كثير من الأفكار والصفات به: دولة المدينة، ودولة الخلافة، والدولة الدينية، والدولة القومية، والدولة الاشتراكية، والدولة الديمقراطية، والدولة الإمبريالية، والدولة التابعة، والدولة الفاشلة، والدولة العسكرية، والدولة البوليسية، والدولة المارقة، والدولة العاصية، والدولة المدنية. وأصاب مفهوم الدولة المدنية المزيد من الاهتمام في عقب ثورات الربيع العربي، بمحاولة عدد من الباحثين والخبراء والمعنيين والإعلاميين تأطيرَه في ثنائية الدولة المدنية في مواجهة الدولة العسكرية حينًا، وفي الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية أحيانًا. لذا، يدرس الباحث الاجتهادات الفكرية التي ساهمت في بلورة مفهوم الدولة كفكرة رئيسة، وحقيقة إلحاق صفة المدنية به وحدودها، في ضوء السياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية والزمنية والمكانية المختلفة. يحاول الباحث المغربي محمد الغالي، وهو باحث مهتم بقضايا التنمية السياسية في مراحل الإصلاح والتحول الديمقراطي، في الدراسة السادسة عشرة الواردة بعنوان "بناء الدولة الحديثة بين نظرية إمارة المؤمنين وأطروحات الإسلام السياسي في المغرب: قراءة في فرص التعايش والاندماج، ومخاطر التنازع"، فَهْم أبعاد عدم تمكّن الحقل السياسي المغربي من التطور مستقلًا عن الحقل الديني، واستيعاب عناصر البزوغ القوي للإسلام السياسي كفاعل جديد في الحياة السياسية، ثمّ الوقوف عند عناصر وجود فُرصٍ متاحة، أو ممكنة، من أجل تعايش مستدام واندماج حقيقي بين النظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين ومكونات الإسلام السياسي. وقاسَ الباحث مخاطر التصادم بين إمارة المؤمنين ومكونات الإسلام السياسي، وأثر ذلك في مستقبل الدولة المغربية. تُمثّل الدراسة السابعة عشرة، وهي بعنوان "إسلامي واقعي وليبرالي أم بنيوي: مسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر"، للباحث الكويتي مشاري الرويح، وهو باحث متخصص في النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية، محاولةً لتوصيف إشكالية الدولة والأمة التي لا يمكن تجاهلها في أيّ جهدٍ نظري وبحثي، وفي فهم أيّ فعلٍ ذي توجّه إسلامي في التنظيم الدولي المعاصر وتفسيره؛ وذلك بقراءة مفهوم الأمة الإسلامية من خلال أدبيات العمل الجماعي المعنوي والمؤسساتي وعناصره، لإضفاء قدرة تشغيلية أكبر على هذا المفهوم، وربطه بهيكل التنظيم الدولي المعاصر من جهة، وبالدولة من جهة أخرى. وينتقد الباحث مستويات التحليل التقليدية بافتراض أنها الأرضية البحثية، بل الوجودية التي يجري من خلالها توصيف طبيعة الدولة وهيكل العلاقات الدولية، إضافةً إلى أنّها خريطة لتتبع العلاقات بين تلك الكيانات. في الدراسة الثامنة عشرة، وهي بعنوان "ما صلاحية دولة المدينة ونظام الخلافة الراشدة كأنموذجين لدولة إسلامية معاصرة؟"، وهي الدراسة الأخيرة في هذا الكتاب،يتساءل الباحث السوداني موسى محمد الباشا المتخصص في القانون الدستوري وإشكاليات الحركات الإسلامية بين الخطاب والممارسة والتطبيق: هل الإطار التنظيمي الذي أوْجَدَه الرسول الخاتم في يثرب هو كيان دولةٍ مارسَ من خلالها سلطةً زمنيةً، كما يزعم بعض المنتسبين إلى التيارات الإسلامية السياسية؟ وما جوهر طبيعة مرجعية الشرعية التي بمقتضاها تسنَّم الخلفاء الراشدون الحُكم، وأمسكوا بمقاليد السلطة، ومارسوا صلاحيات النظر والتقرير في أمور المسلمين العامة الدينية والدنيوية؟

1394

| 13 فبراير 2017

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أربعة كتب جديدة، تضاف إلى غيرها من الإصدارات، التي اعتاد المركز إصداراها، إذ حملت الكتب الجديدة عناوين، تطرق فيها مؤلفوها إلى مجالات عدة، أهمها الفكر والتعليم والسياسة، رفدًا للمكتبة العربية. وخلال هذه الإصدارات، لامس المؤلفون واقع المجالات المشار إليها بعدة دول عربية، راصدين واقعها، باحثين في الوقت نفسه عن مآلاتها، خاصة مع انتكاسات "الربيع العربي". الإصدارات الجديدة، حملت عناوين: "ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلاب" للمفكر الدكتور عزمي بشارة، وكتاب "الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة" لمجموعة من المؤلفين، بالإضافة إلى كتاب "البعثات التعليمية في اليابان والمغرب من أربعينيات القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين، تباين المقدمات واختلاف النتائج" للمغربي الدكتور يحيي بولحيه، علاوة على كتاب: "دستورانية ما بعد انفجارات 2011: قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر"، للباحث المغربي الدكتور حسن طارق.

241

| 08 يناير 2017

أشاد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالاتفاق التركي الروسي، الذي توصل إلى وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 29 ديسمبر الماضي، واصفا أنقرة وموسكو بـ"الطرفين الفاعلين الرئيسين" في المسألة السورية، ومعتبرا الاتفاق "خطوة مهمة" على طريق الحل السياسي للصراع السوري، رغم وجود "صعوبات كبيرة". وقال المركز في "تقدير موقف" إن المؤشرات تدل على جدية أنقرة وموسكو، ومصلحتهما، في السعي للوصول بالأزمة السورية إلى نهايتها معتبرا أن أهم عوامل فرص نجاح الاتفاق التركي الروسي هو فشل التفاهم الروسي الأمريكي، مشيرا إلى أنه منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا في 30 سبتمبر 2015 ، و بالتوازي مع تعمّق فجوة عدم الثقة بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتركي والأمريكي، شهدت العلاقات التركية الروسية تقاربا مطردا، خاصة في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، منتصف يولي 2016، وتنامي الشكوك التركية في نيات واشنطن في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. واعتبر العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الاتفاق التركي الروسي الراهن بشأن سوريا "يتميّز عن الاتفاقات السابقة بغياب المماحكات الروسية– الأمريكية، التي أدت إلى فشل اتفاقي فبرايروسبتمبر2016، وحضور الطرفين الفاعلين الرئيسيين في المسألة السورية؛ فروسيا تعد الراعية الأكبر للنظام السوري، وتركيا صاحبة النفوذ الأكبر على المعارضة السورية". وبشأن مستقبل الاتفاق التركي الروسي، توقع المركز أن يمثل خطوة مهمة على طريق الحل السياسي في سوريا، حيث إن كل المؤشرات تدل على جدية الطرفين، ومصلحتهما، في السعي للوصول بالأزمة السورية إلى نهايتها.

201

| 05 يناير 2017

نظّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم ندوة أكاديمية حول تداعيات فوز رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر الماضي.. وركزت الندوة التي شارك فيها نخبة من الباحثين والمختصين في الشأن الأمريكي والسياسة الخارجية وفي مواضيع العلاقات الدولية في المنطقة، على محاولة استشراف السياسات المتوقعة لإدارة ترامب في ضوء فهم تفسيري عميق لعوامل فوزه في الانتخابات وما تشير إليه من تحولات في المجتمع الأمريكي، وبالنظر إلى تصريحاته خلال حملته الانتخابية والفترة التي تلت إعلان فوزه في الانتخابات. وافتتح الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز، الندوة بمحاضرة عما يمثله فوز ترامب في سياق صعود اليمين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وضم برنامج الندوة ثلاث جلسات، خصصت أولاها لتحليل فلسفة ورؤية ترامب والإدارة التي يعكف على تشكيلها، خصوصا فيما تعلق بالشرق الأوسط، وتناولت الجلسة الثانية محاولة فهم فوز ترامب بالرئاسة في سياق التحولات الداخلية للمجتمع الأمريكي، أما الجلسة الأخيرة فتعمقت في تحليل سياسات ترامب الخارجية المتوقعة تجاه دول وقضايا بعينها، في علاقات الولايات المتحدة بإيران، والقضية الفلسطينية والعلاقات الأمريكية المصرية. صراع داخلي يتوقع المفكر العربي عزمي بشارة أنّ مشكلة ترامب الرئيسية ستكون داخليّة في الصراع على هويّة الولايات المتحدة الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة وليس مشكلة الشرق الأوسط أو منطقة المحيط الهادئ على أهميّة هذه المناطق، وقد خلص إلى هذه النتيجة في محاضرته التي كان عنوانها "صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل: حينما تنجب الديمقراطية نقائض الليبرالية"، والتي قدم فيها تحليلا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا لظاهرة فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، واضعا إياها في سياق عام لصعود اليمين في أمريكا والديمقراطيات الغربية. وسلط بشارة الضوء على "الخلفية الثقافية" للتحول الحاصل في المجتمع الأمريكي وأنتج الفوز المفاجئ لدونالد ترامب، وأشار إلى أن هذا البعد الثقافي يجري تجاهله لدى من يحاولون تفسير ظاهرة صعود اليمين في الديمقراطيات الأمريكية والأوروبية. وعلى نحو مبسط شرح المحاضر كيف أن الخطاب الفظ والعنصري الذي استخدمه ترامب في حملته الانتخابية بمستويات تضاهي خطاب الحانات أكسبه تصويت "الرجال البيض الحانقين الغاضبين من تحولات العالم من حولهم" الذين يتملكهم شعور "بأنّ بلادهم تُصادر منهم حتى لم يعودوا يعرفونها". وقد استفاد من استهدافه للمهاجرين في تعزيز هذا الشعور، فمع أنّ الولايات المتحدة دولة بناها المهاجرون، إلا أنّ المهاجرين الذين توطنوا جيلًا بعد جيل ينمّون شعورًا بأنّهم سكانٌ أصليون، وأن فقراء العالم يتدفقون إليهم ليشاركوهم ثروات توافرت بجهودهم وعرق آبائهم وأجداهم. ويرى الدكتور عزمي أن المركّب "الثقافي السياسي الخطابي" الذي صعد من دونالد ترامب إلى الرئاسة، ليس مقتصرًا على الولايات المتحدة، بل ينتشر لدى فئات واسعة في بلدان الاقتصادات الغربيّة المتطورة جميعها. وإذا قام رجل طموح من داخل هذه الثقافة وقرّر في ظروف مواتية تحويل "كلام الحانات" هذا إلى خطاب سياسيّ يخاطب فيه غرائز الناس ومخاوفهم، الدفينة منها والصريحة المعبر عنها، وتبنته قوى سياسية واجتماعية وازنة تنشأ ظاهرةٌ مثل ظاهرة دونالد ترامب. وهي قائمةٌ وتتمدد حاليًّا في جميع الدول المتطورة في أوروبا وأمريكا الشماليّة، وفي بعض دول أوروبا الشرقيّة مثل هنغاريا وبولندا والتشيك. وأضاف أن هذه الظواهر تلتقي مع نزعة أخرى قائمة في بلدان كثيرة في العالم، يعبِّر عنها ما يسمى عادةً "اليمين القومي" الذي يتمحور خطابه حول فكرة السيادة والمجال الحيوي للدولة أيديولوجيّةً لنظام سلطوي. وتتجلى هذه النزعة بأوضح صورة في نموذج بوتين وتحولات النظام في روسيا إلى جمهورية قيصرية. وتنظر العقيدة السائدة في الصين وروسيا إلى انتشار الديمقراطية باعتباره تمددا للثقافة الغربية، فهي أداة للهيمنة الغربية. وهذا يعني باختصار أن من يتبنى نظرية صراع الحضارات حاليا على المستوى الدولي هما هاتان القوتان العظمتان، وبشكل خاص روسيا، وربما لو كان صمويل هنتنغتون حيا لصدم كيف أصبح صراع الحضارات مذهبا روسيا وصينيا في العلاقات الدولية. وعدد بشارة خمسة عناصر تجمع بين الحركات اليمينية الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة، أولها العداء للنخب والمؤسّسة (الاستبليشمنت)، والعداء للعولمة والتجارة الحرة، ومخاطبة خوف الناس من الهجرة الوافدة وموجات اللاجئين، ومخاطبة المشاعر القومية وخوف الناس من ضياع هوية بلدانهم عبر التعددية الثقافية، وتشترك هذه الحركات أخيرا في العداء للإسلام والمسلمين والربط بين الإسلام والإرهاب. وأوضح أن الشعور المتنامي بالقومية المنغلقة الإثنية غير القائمة على المواطنة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يتركز لدى كبار السن ممن يقارنون الوضع الحالي بمراحل سابقة، كانوا فيها يتمتعون بامتيازات و"يملكون البلاد"، ويتفاقم الشعور بأنها "كانت بلادهم" مع زيادة أعداد المهاجرين المسلمين في أوروبا، وأولئك من غير البيض البروتستانت في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن د. بشارة يعارض، بل وينقض، التفسير الطبقي الماركسي لبعض المحللين لسلوك الطبقة العاملة البيضاء، فهي لا تنتفض ضدّ توسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وازدياد حدّة ظواهر انعدام المساواة، بل إن سلوكها هو رد فعل على تنامي المساواة وليس عدم المساواة، والمقصود مساواة أكبر للأمريكيين من أصل إفريقي والمرأة وغيرها. ففي الفترة من 2005 إلى 2013، شهدت الأسر الأمريكية من أصل إفريقي ممن يزيد دخلها على 200 ألف دولار أمريكي زيادة في دخلها بنسبة 138%، مقارنة بالنسبة العامة لزيادة دخل مجموع الأسر الأمريكية التي بلغت 74%. كما أن عدد أصحاب الملايين من الأمريكيين من أصل إفريقي قد ارتفع من 25 مليونيرا في ستينيات القرن الماضي ليصل عددهم اليوم إلى 35 ألف مليونير، واستطاعت النخبة الأمريكية من أصل إفريقي أن توصل أوباما لرئاسة الولايات المتحدة لولايتين، وتشكل المرأة الأمريكية اليوم نحو نصف القوى العاملة، ويشغلن مناصب عليا في أكبر شركات العالم، وكل ذلك يؤشر على تراجع اللامساواة. ويرى الدكتور عزمي أن انتخاب دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يُظهر تحول طبيعة الطبقة العاملة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إذ أصبحت هذه الطبقة أكثر شعبوية نتيجة لشعورها بتخلي النخب والأحزاب السياسية الرئيسية/التقليدية عنها اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا. وفي الخلاصة، قال بشارة: "لقد انتخب ترامب قطاع من المجتمع الأمريكي لا يُشكّل غالبيّة الناخبين، وبالتأكيد لا يشكل غالبيّة المجتمع الأمريكي، وهذا يعني أنّ ثمة فئات أخرى واسعة سوف تدافع ليس فقط عن مصالحها بل أيضًا عن نمط حياتها. وهي موجودة غالبًا في المدن الكبرى ووزنها النوعي أكبر حتى من وزنها الديموغرافي. وأكاد أجزم أنّ مشكلة ترامب الرئيسية ستكون داخليّة في الصراع على هويّة الولايات المتحدة الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة وليس مشكلة الشرق الأوسط أو منطقة المحيط الهادئ على أهميّة هذه المناطق". الشعبوية في مواجهة البيروقراطية يرى الدكتور خليل جهشان، مدير فرع المركز العربي في واشنطن أن فوز ترامب يزيد من حيرة حلفاء واشنطن بشأن سياساتها تجاههم وأصبح الأمر أكثر غموضا وتعقيدا، وهو ما يجعل العالم في حالة ترقب وفي انتظار معرفة ما إذا كانت السياسات الأمريكية ستتغير أم أنها ستبقى على حالها. وتحدث الدكتور مروان قبلان، منسق وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، عن أهم النقاط التي يمكن من خلالها فهم سياسات إدارة ترامب، وأولاها أن ترامب يمكن إدراجه ضمن المدرسة الجاكسونية في السياسات الخارجية، نسبة إلى الرئيس أندرو جاكسون (1829- 1837) الذي كان قوميا، شعبويا، انعزاليا ويكره العالم الخارجي ومستعد لاستخدام القوة دفاعا عن مصالحه. كما أن لديه نظرة هوبزية للعالم حيث يرى أن العالم مكان متوحش وأناني ويعج بالفوضى وأنه يكره أمريكا. وسلط قبلان الضوء على حضور الشعبوية في فلسفة ترامب وخطابه، وهو ما من شأنه أن ينعكس على إدارته. ورأى الدكتور جو معكرون، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية أن سياسة ترامب تفهم من خلال طبائعه وشخصيته التي تتميز بعقيدة الفوز بأي ثمن، وبأنه يعيش من العدائية بحيث يحب المواجهة وهو أمر يبدو أنه يستمد منه قوته، وقال معكرون إن أي رئيس يأتي إلى البيت الأبيض يأتي معه من يعتبرون "حراس الهيكل"، إلا أن الوضع ليس كذلك بالنسبة إلى ترامب فمن صنع فوزه هو صهره جاريد كوشنر الذي لن يتمكن الرئيس الجديد من منحه منصبا في إدارته لأنه سيواجه قانون مكافحة المحسوبية، مشيراً إلى أن التحدي الكبير بالنسبة إلى ترامب سيكون الصراع داخل إدارته بين المستشارين، بحيث سيكون محور إدارة ترامب من سيخرج من بينهم منتصرا في النهاية.

847

| 10 ديسمبر 2016

يشارك المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معرض الدوحة الدولي السابع والعشرين للكتاب الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات غدا ويستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل. يعرض المركز العربي في جناحه جميع إصداراته من الكتب والدوريات العلمية المتخصصة. ويزيد عدد الكتب التي أصدرها المركز على 180 كتابا بينها أزيد من 35 كتابا من إصدارات عام 2016، وتتنوع مجالات هذه الكتب ما بين العلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وعلم الاقتصاد، والدراسات الثقافية، وغيرها من المجالات. ويضم جناح المركز العربي دوريات علمية يصدرها المركز، وهي: "سياسات عربية" التي تعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، و"تبين" الفصلية التي تعنى بشؤون الفكر والفلسفة والدراسات الفكرية والثقافية والنقد، و"عمران" الفصلية التي تعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، و"أسطور" التي تعنى بالدراسات التاريخية، و"استشراف" المتخصصة في الدراسات المستقبلية والاستشرافية. وتتضمن قائمة منشورات المركز العربي للأبحاث الكتب المترجمة إلى العربية، ضمن سلسلة ترجمان التي تهتم بتعريف قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية بالإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج العالم العربي، من خلال ترجمة أمينة موثوقة مأذونة لأعمال ومؤلفات أجنبية جديدة، أو ذات قيم متجددة، في مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجه عام. وكان المركز العربي للأبحاث أصدر مؤخرا في كل من الدوحة وبيروت العدد الثاني والعشرون من دورية "سياسات عربية" وهي مجلة علمية محكمة تصدر كل شهرين. وقد تضمنت الدورية عددا من الدراسات وهي : "الجيش والحكم عربيا: إشكاليات نظرية" للمفكر العربي عزمي بشارة، و"اتجاهات الردع في الخليج" للباحث البحريني عبد الجليل زيد المرهون، و "الربيع العربي والإصلاح الدستوري بالمغرب" محمد كولفرني أستاذ العلوم السايسة بجامعة بن زهر بالمغرب ، و"العلاقات الإسرائيلية – الصينية بعد انتهاء الحرب الباردة" للباحث الفلسطيني محمود محارب، و"إستراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا" الأكاديمي السوري حكمات العبد الرحمن.

988

| 29 نوفمبر 2016